まさに

実践向き兵法

数々の窮地をくぐり抜け、勝ち続けてきた宮本武蔵が書き残した兵法とは——。

僕は【まんがで読破】の大ファンで、全139冊読んでいます。

今回はその中から『五輪書』を簡単3分でご紹介します。

結論

この本が教えてくれるのは、勝つための戦術です。

感想

『五輪書』との出会い

宮本武蔵が書物を残していることにビックリしました。

あの有名な巌流島での決闘。そして、二刀流の剣豪・宮本武蔵です。

生きるか死ぬかの真剣勝負を生き抜いてきた術は何なのか、俄然、興味が湧いてきました。

簡単あらすじ

突然、ナビ助と名乗るキャラクターが登場。五輪書を解説してくれます。

ナビ助によると、現代の世も人の社会に戦いの無い瞬間はなく、スポーツ、ビジネス、芸術など。幅広い意味で、人は常に戦いの中にいます。

武蔵は、自分の兵法を”二天一流”と名付け、寛永20年(1643年)に書物にして書き残すため、岩戸山の中腹にある雲厳禅寺の奥に位置する霊厳洞にこもり、自分が歩んだ剣の道を振り返りながら執筆をはじめたのです。

私は若年のときより平方の道を志し、13歳のときにはじめて命がけの勝負をした

相手は新当流〈有馬喜兵衛〉

我 この兵法者に打ち勝つ

16歳のときには但馬国の秋山という手ごわい兵に打ち勝った

21歳で京の都に上がり、天下の兵法者に会って勝負はしたが、1回も負けることはなかった

その後 国々を渡り歩き 諸流派の兵法者と出会い 60を超える数の勝負をしたが 一度たりとも 己の勝利を失ったことはなかった

これは私が13歳から28か29歳までのことである

30歳を過ぎて今までの出来事を振り返り、己を鍛え続け、兵法の道を究めたころには……50の歳を迎えていた。

——以上が『五輪書』の序文である。

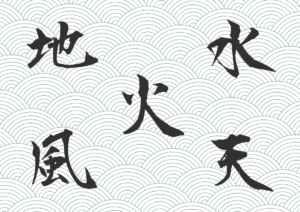

五輪書は5巻から成り、〈地之巻〉〈水之巻〉〈火之巻〉〈風之巻〉〈天之巻〉は多種多様な現代社会の問題に大いに役に立つものです。

勝利の原則

地の巻には、自分を勝利に導くための原則が書いてあります。

兵法とは〈武士の掟〉であり、武士の成すべきことは文武両道(学問と武芸を鍛錬すること)である。

武蔵が兵法の道で手に入れたものは「まず勝つために万事に備えること」でした。

つまり、日々の鍛錬と試行錯誤を行う者にこそ勝利する道が開かれると言うのです。

武蔵の兵法である二天一流は、常に二刀を使う剣術を推奨してはいません。

その意味とは、二刀の使いどころを知り、片手でも刀が振れるようになるために鍛錬することだと説きます。

その観点から、武蔵は両手で1本の刀を構えるのは具合が悪いと言います。

例えば、馬上、走る時、足がとらわれやすい場所、人混みなどで両手を持って戦うのは実践向きではない。そもそも武士は太刀(=大刀)と脇差(=小刀)を提げるのが役目なのだから二刀を余すことなく使いたいものである。

太刀は広い場所がより振りやすい。脇差は狭い場所や敵の体が近い時に良い。

武器は勝つためにあり、どんな武器でも使い慣れることが大事——つまり、環境に合わせて臨機応変に行動すること、固定観念にとらわれない柔軟性を教えています。

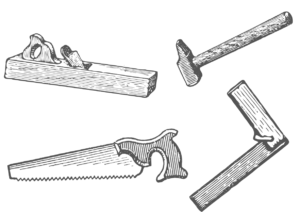

大工の技

ここで将官(監督者)の兵法の道を大工の棟梁に例えています。

家を建てるとき、まっすぐで丈夫な綺麗な木材ばかりを使っているのではありません。

まっすぐで節もない木は表の柱に。少し節があっても強い木は支柱に。弱くても筋がない木は敷居・鴨居・戸・障子などに。曲がっていて節が多く強い木は強度補強に。

素材をよく吟味して使えば家は長持ちする——つまり、人の適正と能力を最大限に活かせるように心がけよと教えます。

他にも、平大工の仕事も兵法の例えになると言います。

大工の心得はよく切れる道具を持ち、暇を見てはよく研ぎ手入れすることである。そして、歪まないように留めを合わせて鉋で削る。人の言うことをよく聞き、仕事を覚え、立派に仕上げられるようになれば、一人前の棟梁になれるものだ。

兵法は武芸や剣術だけに借りることではないのである。

シンプル イズ ベスト

『五輪書』には無駄がありません。

先程の説明の中であった、武器においても、ひとつに偏ることなく鍛錬することが勝利に繋がるのだと教えてくれたように、〈拍子(=気力・タイミング)〉や〈剣の構え方・敵の倒し方〉〈剣術・戦略〉はすべてがシンプルですべてが合理的です。

当時は負けることは死を意味していました。

今は勝負に負けても死ぬことはありませんが、負けの実感が薄い現代人から見れば、これほどストイックに勝利にこだわった知恵は他にないでしょう。

読み方

特徴的なのは、〈勝つことを目的〉としているところです。

華やかな技巧を凝らして優位に立つためのものではなく、完全勝利をつかむための指南書なのです。

なので、奥義やら秘技やらの虚仮威しは一切なく、実践で使える戦術ばかりです。

どちらかと言えば、兵法より哲学書に近い内容で、会社で働く僕の背中をビシッと伸ばしてくれた、ありがたい書物でした。

今日からは勝つことにこだわる人間になろうと思います。

最後に

まずは漫画で読むことをオススメしていますが、書籍で読むのもいいと思います。

書籍は、図書館や中古本など、たくさんあると思います。

ぜひ探してみてください。

|

価格:1,057円 |

![]()