まさに

解剖学書の翻訳

江戸時代後期、当時の日本の医学に疑問を抱いていた〈杉田玄白〉は『ターヘル・アナトミア』に衝撃を受け、前人未到のオランダ語の翻訳に挑む——!

僕は【まんがで読破】の大ファンで、全139冊読んでいます。

今回はその中から『解体新書』を簡単3分でご紹介します。

結論

この本が教えてくれるのは、不可能を可能にする思考です。

感想

『解体新書』との出会い

歴史の授業で聞いた記憶がある程度でした。

確か、西洋医学を日本に広めたのが杉田玄白です。

「でも、それの何がすごいの?」と思っていました。

簡単あらすじ

1770年 江戸

〈杉田玄白〉には〈西玄哲〉という西洋医学に精通した師匠がいたが、人体について分からないことが多かった。

以前、知り合いから蘭書(=オランダの書物)を見せてもらった時、日本の先を行く技術に驚くばかりだった。しかし、肝心のオランダ語が読めないので歯がゆい想いをしていた。

そんな折、同じ藩医の〈中川淳庵〉が1冊の蘭書を持ってやって来た。

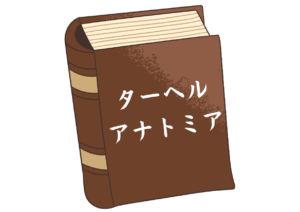

それが『ターヘル・アナトミア』——ドイツ人医師〈ヨハン・アダム・クルムス〉による解剖学書でした。そこには人体の構造が事細かく描かれていて、玄白は衝撃を受けます。

「これが人間の内臓だというのか……」

それまでの日本では古来の”五臓六腑説”が信じられていました。

1759年に〈山脇東洋〉という医師が実際に遺体を解剖した結果を本にして出版したが、世間からは「体を切るなんて残酷!」「生きている人間と死んでいる人間は違うから病気治療の役には立たない」などの反論が強かったため、日本の医師は人体の仕組みに関する知識に乏しいのが現状でした。

——1771年 3月3日

〈杉田玄白〉の元に町奉行から、刑場で腑分け(=解剖)をするので来てください、との手紙が届いた。「これで『ターヘル・アナトミア』と人体とを見比べることができる!」と玄白は喜んだ。

翌日、3人の医師が刑場に集まりました。

玄白と『ターヘル・アナトミア』を持って来た医師〈中川寿庵〉、そして、玄白の知り合いで蘭学に熱心な医師〈前野良沢〉でした。

いよいよ腑分けが始まり、内臓が露になっていきます。果たしてその真偽は……

「心、肝、肺……たしかに同じだ……」

『タートル・アナトミア』に記された内容は紛れもない事実でした。3人はますます人体に好奇心を持ち始めます……。

翻訳始動

『ターヘル・アナトミア』に書かれていたことは事実でした。

ならば、この本に書かれていることを翻訳したい。玄白は中川寿庵と前野良沢の3人は協力して『ターヘル・アナトミア』を翻訳しよう、と誓い合いました。

……しかし、実は玄白と寿庵はABCも読めませんでした。

この中で唯一オランダ語を知っている良沢ですが、それでも人に教えるほどの知識はありません。

(当時、オランダ語を日本語に訳した辞書はありませんでした。)

そこで使ったのが『仏蘭辞書』……フランス語をオランダ語に訳する辞書——これをどう使うのかと言うと、”フランス語の単語の訳には、オランダ語の単語と説明文があります。その説明文の中から分かるオランダ語を抽出して、日本語訳を推測するというもの。

謎解きのような地道な作業が始まります。

3人は来る日も来る日も翻訳に励みますが、一文も訳せない日が続いていました。

「分かるのは図版だけ……」と、図や絵を手がかりに体の部位から翻訳してみることに……。3人は意見を出し合って、完全とは言えないものの、なんとか”頭”の説明文を翻訳することができました。

こうして、3人は分からないながらも少しずつ着実に翻訳作業を進めていくのでした……。

『解体新書』の構成

3人が翻訳する過程と人体の構造がイラストで説明されています。

●序文(日本版)

●凡例(日本版翻訳者による)

●自序(クルムスによる)

●本分全4巻

●図版1巻

-本文-

・第1 解体大意篇

・第2 形態名目篇

・第3 各致篇

・第4 骨節分類篇

・第5 骨節篇

・第6 頭ならびに皮毛篇

・第7 唇口篇

・第8 脳髄ならびに神経篇

・第9 眼目篇

・第10 耳篇

・第11 鼻篇

・第12 舌篇

・第13 胸ならびに隔膜篇

・第14 肺篇

・第15 心篇

・第16・17 動脈・血脈篇

・第18 門脈篇

・第19 腹篇

・第20 腸胃篇

・第21 下隔膜および液道篇

・第22 大キリイル篇

・第23 脾篇

・第24 肝胆篇

・第25 腎・膀胱篇

・第26 陰器篇

・第27 妊娠篇

・第28 筋篇

1774年

3年半もの歳月を経て、ついに『解体新書』は世に出たのだった。

中には反論する訪問者が絶えなかったが、今までの不確かな東洋医学からリアルな西洋医学へと日本人の意識も大きく転換させたのです。

読み方

日本中に西洋医学を広めようとした杉田玄白。

「すごいな!」の一言に尽きます。『解体新書』の出版にこれほどの苦労があったなんて。

彼の不屈の精神と、言葉一つ一つ丁寧に翻訳していく几帳面さを見習いたいと思いました。

杉田玄白は日本医学だけではなく翻訳にも大きく貢献した、偉大な人物だったのです。

最後に

まずは漫画で読むことをオススメしていますが、書籍で読むのもいいと思います。

書籍は、図書館や中古本など、たくさんあると思います。

ぜひ探してみてください。

|

中古価格 |

![]()