まさに

功利主義コンサル

功利の原理によって1人でも多くの人に幸福をもたらすコンサル会社。今日も様々な問題を抱えたクライアントがやってくる——。

今回は【講談社まんが学術文庫】から『最大多数の最大幸福 道徳および立法の諸原理序説より』を簡単5分でご紹介します。

もくじ

結論

この本が教えてくれるのは、幸福を増やす計算術です。

感想

『最大多数の最大幸福 道徳および立法の諸原理序説より』との出会い

アランの『幸福論』を読みました。

アランが個人の幸福の理論を言っているのに対し、ベンサムは複数の全体の幸福の理論を言っているようです。

本当にそんなことができるのでしょうか。

簡単あらすじ

——ラシュビー&ヘニングよろず相談所にて

「ラシュビーさん、私どうしたらいいのか分からないんです」

「自分が死んだら遺体を医学の進歩のために解剖して欲しいと、ご主人が言い出したのですね」

「そうなんです。あの人、気がふれたんでしょうか?」

「マコーリーさん。私にはそれの何が問題なのかまったく分かりませんな」

「だって人殺しでもないのに何でわざわざそんな恐ろしいことをするんです!」

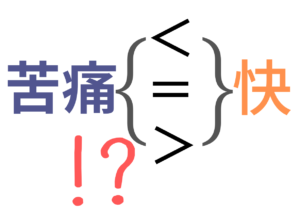

「マコーリーさん。この相談所ではすべての問題を功利の原理に沿って解決します。快と苦痛が基準です。全体として、快の方が多いならその行為はよい行為。苦痛の方が多いならその行為は悪い行為と考えるのです」

ラシュビーは功利の原理によって、”夫が死後、献体を希望している”という相談者の悩みを解決に導きます。

「この場合、関係者はご主人とあなた、そして献体を受け取る社会全体ですね。まずご主人が受ける苦痛。これはありませんね。なにせ死んでますから。快はどうでしょう? 死後、自分は社会の役に立つという満足感を抱いて生きていくのですからこれは大きな快です」

●ご主人

苦痛……なし 快……大きい

「社会にとっては、解剖によって医学が発展することはとっても大きな利益です。こちらも苦痛はなさそうです」

●社会全体

苦痛……なし 快……とても大きい

「そうなるとこの件は快は非常に大きく、苦痛はとても少ない。まれに見るくらい歓迎すべき行為です! まあ、苦痛はあなたがご主人のツギハギだらけの遺体に卒倒するかもしれないことくらいでしょうが、これも見なければいいだけのことなので問題にはなりません」

「ラシュビーさん。あなた本当に噂通りの変わった方なんですね。ここに来たことが間違いでした!」マコーリー夫人はカンカンに怒って帰ってしまった。

経営不振によるリストラ問題

20代の青年が相談にやってきました。

彼が勤める靴会社が最近、売り上げが落ちてしまったせいで職人の半分が解雇されてしまうらしい。ところが、職人たちが解雇に反発してストライキを起こして困っていると言います。

ラシュビーは帳簿を見せてもらうと、青年と一緒に会社に行きました。

会社の前で数人の少年がこちらを睨んでいます。

ラシュビーが青年に尋ねると、先に解雇された小間使いや見習いだと言う。

ラシュビーは社長と従業員と机を囲んで打開策を話し始めました。

「帳簿を拝見しました。社長の給与は現状維持ですか?」

「当たり前じゃないかっ。私の会社だぞ!」

「分かりました。それではこれから功利主義ではどう考えるかお見せしましょう」と、ラシュビーはチェスの駒を机に並べ出します。

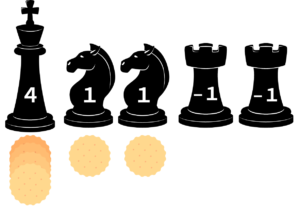

「このキングが社長。ナイトとルークが職人です。そして、ここに幸せのビスケットが6枚あります。これを分けてみましょう」

キングに4枚、ナイトに1枚ずつ、ルークにはビスケットありません。

「キングはビスケットを4枚持っているので快は4です。ナイトは1枚ずつ持っているので快は足して2です。ルークはビスケットをもらえず苦痛を感じているので快は2人でマイナス2です。そうすると、快の総和は4+2-2=4となります」

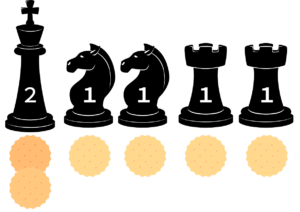

「しかしこうするとどうでしょう」と、ラシュビーはキングのビスケット4枚のうち2枚をルークに1枚ずつ分けます。「キングの快は2枚に減ったので2です。ナイトは変わりません。ルークはビスケットをもらえなかった苦痛が消え、もらえた快が2人で2です。快の総計は2+2+2=6! ビスケットの枚数は変わってないのに快の総数は2増えたんです!」

職人たちがどよめきます。

ラシュビーはこう締めくくります。「限られた幸福を出来るだけ多くの人に出来るだけ分配すること。最大多数の最大幸福——これが功利主義です」

功利主義 〜まとめ〜

おさらいをしますと、快と苦痛の度合いをその事柄に関わる人すべてに当てはめて数値化し、その総数で判断するという方法です。

小さな苦痛はあるが大きな快があるのなら「それは幸福!」という具合です。

お金の場合だと、〈幸福度合いの偏りを減らして、より平均的な幸福をより多くの人で分かち合おう〉という計算で幸福度数を割り出します。

……僕はこれを人間関係に当てはめてみました。

例えば、目上の人A(親・上司など)が目下のB(子・部下)に指示を出したとします。

しかし、Bにとってその言いつけは大きな苦痛でしかない。Bは断りたいと思っている。でも、断るとAはどう思うだろう。

AにとってはBがその言いつけを引き受けてくれると大きな快を得られる。

Bはこの時、Aに断るかどうかの決断と断る口上を考えるという苦痛、そして実際に断るための交渉をする苦痛を伴っています。

Bにとって、断る一連の苦痛とそのを引き受ける苦痛と比べてどちらが大きいのか……。

——と考えると、難しい選択を迫られた時、どう行動するのが自分にとって良いのかが見えてきます。

”自分が我慢してしまえば丸くおさまる”と思って、今まで何度も後悔してきたから尚更、この功利の原理は救いになりました。

功利主義は和を求める

功利の原理には弱点があります。

それは争いです。

功利の原理を使う時、争っていては成立しません。みんなで手を取り合って、問題に関わるすべての人の合意を得なければ、功利主義を発揮することはできないのです。

人数や規模が大きくなればなるほど、足並みを揃えることは困難になります。

では、功利の原理は不完全な論理なのかというとそうではなく、社会全体に和を作ろうとする心理がこの功利主義の中にあるように思えるのです。

例えば、社会的強者が弱者に寄り添う気持ちを持てるのならみんなが幸せになれるはずです。

でも、そうはならないのが現実です。お金持ちは無償で貧乏人にお金を分けたいとは思いません。

なぜなら、お金持ちは努力をしているからです。(努力しないでお金を持っている人は除外)

中には努力しても貧乏な人もいます。

「自分の利益だけを考えたりせずに社会全体を1つの単位(=国もしくは世界)として考えてみようよ。そうすれば世界中の人がみんな幸せになれる」と提案されている気がしてなりません。

読み方

ラシュビーは社会で起こるさまざまな問題に直面し、功利主義での解決を試みます。

「果たして功利主義はどこまで通用するのか!?」なんて思いながら読んでいましたが、最高便利な計算術というよりは、人と人との絆を生み出す優しさのように思えてきました。

争いを減らし、みんなで幸福を分かち合う——それが大きな規模で行われれば、世界は幸福になる。そんな希望が詰まった”宝箱”のような哲学です。

まさに、迷った時の功利主義です。

最後に

まずは漫画で読むことをオススメしていますが、書籍で読むのもいいと思います。

書籍は、図書館や中古本など、たくさんあると思います。

ぜひ探してみてください。

|

最大多数の最大幸福 道徳および立法の諸原理序説より【電子書籍】[ ベンサム ] 価格:770円 |

![]()