まさに

書き下し文、その意味

孫子の兵法のエッセンスは現代でも色あせない。 過酷な時代を生き残る術を孫子の名言から学ぶ——。

今回はとても為になった書籍『図解 大人のための孫子の兵法』を簡単5分でご紹介します。

結論

この本が教えてくれるのは、人生を有意義にする方法です。

感想・解説

『図解 大人のための孫子の兵法』との出会い

『孫子の兵法』は負けないための戦術であることが分かってきました。

原文の意味も知りたくなってきました。それに、そもそも、孫子(孫武)は何が言いたかったのでしょうか。

概要

第一章 計篇

無謀な戦争は避ける

戦争は人も国土も疲労させるので、するべきかどうかを検討しを重ねて決断すべきであり、勝てない戦争は避けなければならない。

01 戦争は熟慮の末の決断でなければならない

孫子曰わく、兵とは国の大事なり、死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。故にこれを経るに五事を以てし、これを校ぶるに計を以てし、その情を索む。

一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法なり。道とは、民をして上と意を同じくせしむる者なり。故にこれと死すベく、これと生くべくして、危わざるなり。天とは、陰陽、寒暑、時制なり。地とは、遠近、険易、広狭、死生なり。将とは、智、信、仁、勇、厳なり。法とは、曲制、官道、主用なり。凡そ此の五者は、将は聞かざる莫きも、これを知る者は勝ち、知らざる者は勝たず。

【大意】

孫子は言う。戦争は国の大事であり、国民の生死がこれで決まったり、国の行く末にかかわる岐路であるから、慎重によく考え抜かなければならない。そのため、五つの事を考え、七つの目算と比べ、その時点での実情を知らなくてはいけない。

その五つの事とは、第一に道、第二に天、第三に地、第四に将、第五に法のことである。第一の道というのは、国民と上の者との心を一つにする政治のあり方である。そうすれば国民は上の者と心を一つにして、運命を一緒にすることを疑わないのである、第二の天とは、陰陽や気温や時節という自然界の法則のことである。第三の地とは、距離や地形の険しさや広さ、高低などの土地の状況のことである。第四の将とは、将軍の智慧、信義、誠実さ、勇猛さ、威厳という将軍の資質のことである。第五の法とは、軍の編制、軍律、官職の管理、軍の制度物資の運用についてのきまりのことである。以上の五つのことについては、将軍たる者なら誰でも知っているはずだが、これを本当によく理解し実践するものが戦に勝ち、あまり理解できず実践できない者は負けるのである。

【解説】

『孫子』は戦争に勝つための書、戦いや競争に勝つための書である。

しかし、戦争というものは、私たちにとって一番重要な人の命を奪ったり、破れて国がなくなったりする結果も招く。

だから、戦争を行うかどうかは、よほど考え抜いて、慎重に決めなくてはならないのである。これは、人生における戦いやケンカにもあてはまる。一時の感情で無謀な戦いを挑んではいけない。この事を肝に銘じている者こそ、真に兵法を身につけることができるのである。

だから、孫子はあくまでも冷静に客観的に自国と敵国を比較し、どちらが勝つかを検討せよと言う。そのためにまず挙げるのが道、天、地、将、法の五点である。負ける戦いは絶対にしないという『孫子』の基本的な方針がよくわかる。

『孫子』は、兵法の書であり、道徳を説く書ではない。あくまでも冷徹に『勝つ』ことを追求している。では、道徳はどうでもよいと考えているのかというと、それは違う。道徳的な面も勝敗を分ける判断基準の一つとして組み入れるのである。

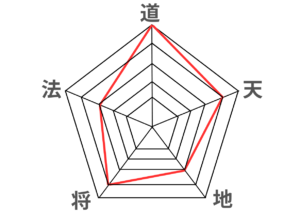

五つの比較(五事)

まず、敵国と自国の五つの点について 比較・計算し実情を求める

1.道(政治)……民をして上と意を同じくする

民心の状態

2.天(天時)……陰陽・寒暑・時制

昼夜、晴雨、気温、季節

3.地(地利)……遠近・険易・広狭・死生

距離の遠近・地形の険しさ・地形の広さ・戦闘の際の進退の自由

4.将(将軍)……智、信、仁、勇、厳

智慧・信頼・兵への思いやり・勇気・賞罰の公平さ

5.法(法政)……曲制、官道、主用

軍の編成・官職の配置・物資の運用

(※本文では、上記の1〜5の数字はローマ数字表記)

以上の五点をよく理解し、実践するものは勝ちよく理解せず、実践できない者は負ける

簡単解説

「道、天、地、将、法」が『孫子の兵法』の基礎です。

戦う前に勝算があるのかを考えなさいと言うのです。

当たり前のことと言えばそれまでですが、孫子の場合はさらに、敵と自分を7つの項目で比較して戦いの目安にするように言います。たとえば——

・君主の政治に民は不平不満を持っていないか?

・敵国と自国の戦地の状況はどちらが有利か?

・将軍・軍隊はどちらが強いか?

・軍規は整っているか、賞罰はきちんと行なっているか? などなど。

分析の時によく見る五角形、六角形のグラフ(レーダーチャート)を使うとより分かりやすく可視化できると思います。

仮に、戦いに勝てたとしても自分も少なからず傷つくでしょう。だから、戦う前に敵と自分を分析し、メリットとデメリットをよく考えることを最初にする事を勧めるのです。

そして、「いざ戦うぞ」となったら、次は戦う時のコストを考え、なるべく戦わずして勝つ方法を最善とし、どうしても戦わなければならない時は必勝の策を練り、常に敵の優位に立ち、あらゆる状況・事態に臨機応変に対応することが書かれています。最後の13章には、スパイ(情報)の重要さが説かれています。

単に戦いの必勝法ではなく、なるべく戦わずして勝つ戦術が書かれています。

「それは卑怯だ」と思う人もいるかもしれませんが、相手国と戦わずしてそのまま乗っ取ってしまった方が、死傷者を出すことはないし、お金を無駄に消費することもない。経済と国民の繁栄を中心とした戦略が孫子の根幹の考えなのです。

本書の構成・詳細

書き下し文、大意、解説、その前後間に図解が入ります。

ページ数は1つの項目に対して2ページか3ページ、または4ページ。

内容は、第1章 計篇 〜 第13章 用間篇。一章につき3〜9の項目に分けられています。(全部で79項目。おおよそ1章ごとに6項目ほど)

全部で290ページ。

初版の発行日は、2021年12月22日。

出版社は、総合法令出版株式会社。

寸法は182mm × 115mm。(縦は、青年コミック・B6判と新書と同じ。横は、青年コミック・B6判と新書の中間くらい)

読み方

書き下し文はスラ〜と目を通す程度でOK。大事なのは”大意”の部分。そして解説でおさらい、図解でまとめ、という感じです。

何度も読んでいて思ったのは、戦いの時系列に書かれていることです。なので、とてもわかりやすく、『孫子の兵法』がスーッと入ってきました。

戦う前 → 計画 → なるべく戦わない → 戦略・戦術 → 勝利

職場や家庭、その他のコミュニティ、自分が今置かれている状況に応じて、上手く生きるための思考力が養われるのでおすすめです。

最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今回ご紹介した本のいいところはどこだと思いますか?

この『孫子の兵法』は、書籍はもちろん漫画や絵本など、たくさんの本が出版されています。図書館や中古本など、たくさんあると思います。

下のショッピングサイトでも本作品やそれに関連した作品の詳細がわかるのでチェックしてみてください。